Военная тема в советском фарфоре. 1941-1945

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

Война и фарфор — на первый взгляд несовместимые понятия. Однако в истории искусства фарфора военная тема имеет давнюю традицию. В России она восходит к эпохе Екатерины Великой, когда на волне побед в русско-турецких войнах второй половины XVIII века на фарфоре впервые появились изображения аллегорий военных побед и батальных сцен. На первом отечественном частном заводе Ф. Гарднера в Вербилках в 1777–1778 годах был выполнен первый из четырёх знаменитых «орденских» сервизов. Впервые на фарфоре была изображена высшая военная награда России — орден Святого Великомученика Георгия Победоносца. Георгиевский сервиз, на предметах которого изображены лента, знак и звезда ордена, был выполнен по личному заказу императрицы.

Традиция изготовления орденских сервизов была продолжена в XIX и ХХ веках. В коллекции нашего музея хранится редкая тарелка с семью орденскими знаками Российской империи: центральное место занимает старейший орден Андрея Первозванного и над ним — Георгиевский крест, самая почетная воинская награда России.

Наш проект о фарфоре военного времени включает пять историй. В каждой из них мы расскажем о буднях и героике войны, и о замечательных людях — талантливых художниках, которые в тяжелейших условиях верили в Победу и приближали её своим искусством.

Всё для фронта — всё для победы

С первых месяцев войны советские фарфоровые заводы перестраиваются на рельсы производства для нужд фронта и тыла. Уже 23 августа 1941 года оборудование, ценные музейные коллекции и часть сотрудников Ленинградского фарфорового завода были эвакуированы в город Ирбит Свердловской области. Там в кротчайшие сроки был налажен выпуск фарфоровых изоляторов для свечей зажигания для двигателей танков и другой техники. На самом заводе в осаждённом Ленинграде в мае 1942 года удалось запустить выпуск мисок, кружек, тарелок для нужд госпиталей города.

В самые тяжёлые времена обороны Москвы не прекращал работу Дулёвский завод и Дмитровский фарфоровый завод в поселке Вербилки, который оказался рядом с линией фронта и не раз подвергался бомбардировке немецкой авиации. Рабочие заводов в тяжелейших условиях продолжали выпуск фарфоровых изделий технического и медицинского назначения.

Героические будни войны

Дулёвский фарфоровый завод не закрывался и работал всю войну на нужды фронта. Но уже в 1942 году там отливают в фарфоре скульптурный портрет «Партизанка» работы Веры Мухиной, автора знаменитой группы «Рабочий и колхозница». А известный художник Александр Дейнека создаёт для перевода в фарфор скульптурную композицию «Танк в атаке».

Солдаты — военная сюита

Алексей Георгиевич Сотников, знаменитый скульптор Дулёвского фарфорового завода ХХ века, в годы войны создает на заводе серию фигур — настоящую военную сюиту. Его талантливые жанровые работы без пафоса и ложной героики отражают будничную правду войны. Художник изображает простых солдат Красной армии: моряков, разведчиков, танкистов и артиллеристов, сигнальщиков и связистов. Многие из этих скульптур тиражировались, были любимы и популярны в 1940-е годы. «Военную сюиту» завершают произведения, созданные в 1945 году — композиции «В гостях у сына» и «Встреча героя».

Слава героям. Ордена на фарфоре

Ордена в память о прославленных русских полководцах, вычеркнутых из истории в послереволюционные десятилетия, с началом войны возвращаются и становятся символами мужественного сопротивления врагам Отечества. Первым советским орденом и самой известной наградой военного времени стал орден Отечественной войны. Он был учреждён 20 мая 1942 года в двух степенях, I – старшая, II – младшая и стал значимым символом Победы. Полководческие ордена были посвящены великим русским полководцам, имена которых вписаны в отечественную историю: князь Александр Ярославович Невский, князь Италийский граф Александр Васильевич Суворов-Рымникский, светлейший князь Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов, адмирал Фёдор Фёдорович Ушаков (причислен Русской Православной церковью к лику святых в 2001 году), адмирал Павел Степанович Нахимов. Они вручались полководцам Великой Отечественной войны.

29 июля 1942 года первыми в этом ряду были учреждены сразу три ордена: Суворова, Кутузова и Александра Невского. Первые — в трёх степенях, орден Александра Невского, младший полководческий орден — в одной. С момента учреждения по июнь 1943 года знаки этих орденов прикреплялись к прямоугольной колодке, обтянутой красной муаровой лентой. Именно такие, первые типы орденских знаков, изображены на тарелках из коллекции Музея Дулёвского фарфорового завода. В июне 1943 года были восстановлены пятиугольные колодки, близкие по форме к царским, на которых начали носиться многие ордена и медали. Но у орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского вовсе отменили колодки — их стали крепить на мундире на правой стороне груди с помощью винта.

-

Тарелка «Отечественная война» с изображением ордена Суворова I типа -

Тарелка «Отечественная война» с изображением ордена Александра Невского I типа

Блокадный Ленинград – героическая летопись на фарфоре

После эвакуации Ленинградского фарфорового завода в августе 1941 года многие художники остались в городе. Их судьбы сложились по-разному. Немногие из оставшихся смогли выжить и вернуться на завод. Мы представляем здесь уникальные работы пяти героических женщин-художниц, которые пережили блокаду и в 1943–1944 годы создали свою летопись войны. Оставшись в Ленинграде, они проявили поразительную волю к творчеству, талант и самоотверженность.

Их имена навсегда вписаны в летопись Великой Отечественной войны. Созданные ими в 1943–1945 годах произведения, ныне хранящиеся в музее Императорского фарфорового завода (отдел Государственного Эрмитажа), являются бесценным свидетельством подвига жителей блокадного Ленинграда.

Александра Щекотихина-Потоцкая вместе с семьёй осталась в Ленинграде. В феврале 1942 года умирает от истощения её муж — знаменитый график Иван Билибин. Наперекор смерти Щекотихина-Потоцкая работает над росписью ваз и написанием темперой картин, посвящённых национальным героям — Александру Невскому, Дмитрию Донскому, Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому.

Величественные, суровые пейзажи блокадного Ленинграда и картины повседневной жизни города с подкупающей достоверностью запечатлены в росписи сервиза Лидии Лебединской «Ленинград в блокаде». Остались в блокадном городе и Тамара Безпалова-Михалёва с маленькой дочкой и художник Елена Кубарская. В своих работах они с репортажной точностью отражают жизнь блокадного города.

Анна Яцкевич — автор знаменитой росписи сервиза «Кобальтовая сеточка» и создатель хорошо известного логотипа «ЛФЗ». Она единственной из штата художественной лаборатории завода провела все годы блокады на казарменном положении на пустынном и холодном заводе. В первую блокадную зиму из оставшихся на заводе сотрудников умерло 60 человек. Художница в команде МПВО камуфлировала корабли, пришвартованные к невской набережной у стен завода, расписывая их оставшимися в запасе красками для фарфора. Обнаружив у красноармейцев листы из старинных книг, она спасла уникальную библиотеку завода, перевозя книги на санках на завод из неотправленного в эвакуацию вагона. Анна Яцкевич стала одной из первых жителей города, награждённых памятной медалью «За оборону Ленинграда» 27 июня 1943 года.

Осенью 1943 года, когда завод стал понемногу оживать, усилиями главного художника Николая Михайловича Суетина была возобновлена работа художественной лаборатории. В чудовищных условиях голода, отсутствия транспорта и артобстрелов оставшиеся в Ленинграде художницы расписывали вазы и сервизы, а затем несли их на руках, как детей, пешком через весь город для обжига на завод. Были созданы монументальные вазы: «Блокада Ленинграда» (Елена Кубарская) и «Дорога жизни», «Ленинград в борьбе» и «Прорыв блокады» (Тамара Безпалова-Михалёва), «Ленинград в блокаде» (Анна Яцкевич).

За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны Анна Яцкевич и Елена Кубарская были награждены орденами Красной звезды; Александра Щекотихина-Потоцкая, Тамара Безпалова-Михалёва и Лидия Лебединская — орденами «Знак Почёта».

Грандиозный салют в честь окончательного снятия блокады Ленинграда озарил город 27 января 1944 года. Это событие изобразила Елена Кубарская в великолепной росписи на вазе «Салют». В 1944 году коллектив завода готовился к празднованию своего юбилея — 200-летию первого фарфорового предприятия России. К этой дате Лидия Лебединская расписала серию ваз «Героические женщины Ленинграда», Елена Кубарская — вазу «Партизаны».

К юбилею ЛФЗ Анна Яцкевич выполнила вазу с портретом М.В. Ломоносова и осенью завершила работу над росписью самого знаменитого сервиза ЛФЗ «Кобальтовая сеточка». Весной 1945 года завод постепенно восстанавливает производство. Фарфор вместе со всей страной начинает послевоенную жизнь! И одним из первых произведений, запечатлевших радость мирной жизни, стала ваза Анны Ефимовой «Ребячий праздник» с изображением детского хоровода вокруг новогодней ёлки.

Во славу Победы

В самый разгар войны советские люди верили в Победу и всеми силами на фронте и в тылу стремились приблизить этот день. Мы представляем три знаменитые вазы «Победа», созданные на ведущих фарфоровых заводах Советской России в годы войны.

Ваза «Победа». Дулёвский фарфоровый завод

Главным творческим свершением Алексея Сотникова военных лет была ваза «Победа». Он приступил к её выполнению в конце 1943 года, а уже в день Красной армии, 23 февраля 1944 года, она была показана в Центральном доме Красной армии в Москве на выставке художников Студии имени М.Б. Грекова. Её создание было сопряжено с огромными трудностями в производстве. Алексей Георгиевич привозил готовые модели отдельных частей вазы в Дулёво. Там на заводе в суровые зимние холода ему помогали формовать и отливать работу мастер К.В. Плахов и члены семьи художника.

Ваза «Победа». Дмитровский фарфоровый завод

На Дмитровском фарфоровом заводе в годы войны кроме выпуска технического фарфора для нужд армии и тыла не прекращалась работа художников над произведениями патриотической тематики. Самым значимым в ряду этих работ является большая ваза — памятник грядущей победе советского народа в Великой Отечественной войне. Роспись выполнила в 1944 году художник Татьяна Деморей (Де Морей).

Это не единственная работа мастера на военную тему. Как и художники Дулёвского фарфорового завода, она обращается к традиции знаменитых «Орденских» сервизов завода Гарднера XVIII века и создает сервиз «Орденский» с изображением орденов Александра Невского, Александра Суворова и Михаила Кутузова. В 1940-е годы Деморей выполняет серию панно с портретами героев русской истории: от Дмитрия Донского до Зои Космодемьянской, первой среди женщин, удостоенной звания Героя Советского Союза.

Ваза «Победа». Ленинградский фарфоровый завод имени М.В. Ломоносова

Ваза «Победа» выполнена мастерами и художниками Ленинградского фарфорового завода к первой годовщине победы в Великой Отечественной войне. Она отличается ранее невиданной для фарфора высотой — 2,5 метра и превосходит по размерам знаменитую вазу «Россия», созданную на Императорском фарфоровом заводе по случаю празднования 15-летия победы над Наполеоном в Отечественной войне 1812 года.

Над созданием вазы «Победа» трудился большой коллектив работников завода под руководством главного художника Николая Суетина: технологи, модельщики, формовщики, монтировщики и художники. Ваза, выполненная в качестве подарка Иосифу Сталину на 9 мая 1946 года от коллектива завода, была доставлена в Москву в министерство промышленности строительных материалов СССР. 8 мая делегацию лично принял министр Лазарь Каганович и принял подарок для передачи вождю. В ответ в адрес коллектива завода в прессе было опубликовано письмо с благодарностью от товарища Сталина и назначена премия 100 000 рублей для 29 человек, принимавших непосредственное участие в создании вазы.

11 мая 1946 года ваза «Победа» была установлена в зале Государственной Третьяковской галереи. После смерти вождя триумфальная ваза долгое время была в забвении. Позже вазу в разобранном виде перевезли в запасник Министерства культуры СССР, а 1960-е годы передали в хранилище Государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО. В конце 1990-х годов ваза «Победа» была обнаружена Лидией Владимировной Андреевной, известным исследователем отечественного фарфора, которая работала в Государственном музее-заповеднике «Царицыно». При её непосредственном участии ваза «Победа» была передана на хранение в Музей Победы на Поклонной горе.

Маршалы Победы: портреты на фарфоре

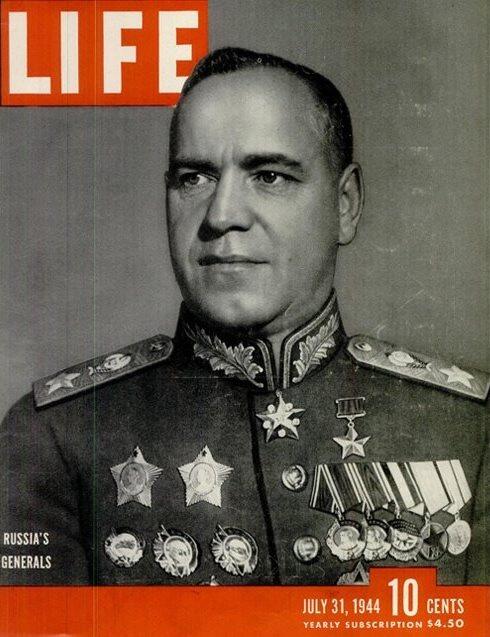

Продолжением славной традиции русского фарфора XIX века являются парадные портреты героев Великой Отечественной войны. Они представлены выполненными художницей Дулёвского фарфорового завода Верой Юрьевской портретами маршалов Георгия Жукова, Ивана Конева и Константина Рокоссовского.

В годы Великой Отечественной войны звания Маршала Советского Союза получили девять человек: Г.К. Жуков, А.М. Василевский, И.В. Сталин, И.В. Конев, Л.А. Говоров, К.К. Рокоссовский, Р.Я. Малиновский, Ф.И. Толбухин, К.А. Мерецков. Маршал Жуков станет трижды Героем Советского Союза и кавалером двух высших орденов «Победа».

В 1943 году в военной форме произошли изменения. Например, на парадных мундирах генералов и офицеров появился жёсткий стоячий воротник, к этим мундирам также было введено шитьё. Именно в таких мундирах маршалы предстанут и на портретах, которые будут тиражироваться после Победы.

За основу брались фотографии, которые нередко дополнялись полученными позднее наградами. Ордена и медали всегда являются удобным датирующим признаком, позволяющим уточнить время написания, или фотосъёмки портретов.

Народная память

На протяжении нескольких десятилетий тема памяти о Великой Победе 1945 года и о павших героях была одним из лейтмотивов советского искусства. Героизм и скорбь о погибших отозвались в многочисленных скульптурных памятниках — торжественных монументах в городах-героях и скромных сельских стелах с именами не вернувшихся с войны солдат.

Дань памяти о Великой Отечественной войне отдали и художники декоративного искусства, создавшие яркие авторские работы в фарфоре, стекле, гобелене и других материалах. Нашу виртуальную выставку мы решили завершить лучшими произведениями на военную тему из собрания нашего музея, выполненными в 1960–1980-х годах.

Последний экспонат выставки, её финальный аккорд — замечательная композиция «Фронтовые дороги», созданная в 2015 году старейшим художником Гусевского хрустального завода Владимиром Ивановичем Касаткиным. В хрустале коричнево-золотистого цвета автор воссоздал «солдатский» натюрморт времен Великой Отечественной войны — фляжку, кружку, стопки. Память о суровых буднях минувшей войны талант художника превратил в драгоценность искусства.

-

Ваза «Юбилейная» с изображением ордена «Победа» -

Ваза «Победа» с изображением ордена «Победа» -

Декоративная композиция «Посвящается погибшим» -

Бессмертие. Гобелен -

Блюдо «40 лет Победы» -

Декоративная композиция «Фронтовые дороги»

Участники проекта

Государственный музей-заповедник «Царицыно»

Генеральный директор Елизавета Фокина

Заместитель генерального директора по экспозиционно-выставочной и научной деятельности

Виктория Петухова

Государственный Эрмитаж

Генеральный директор Михаил Пиотровский

Ликино-Дулёвский краеведческий музей

Директор Елена Козлова

Музей Дулëвского фарфорового завода

Директор Эдуард Живцов

Музей Победы

Генеральный директор Александр Школьник

Талдомский историко-литературный музей Московской области

Директор Ольга Бондарева

Коллекция Дениса Ульянова

Авторы проекта

Куратор проекта

Ольга Соснина

Авторы текстов

Ольга Соснина

кандидат искусствоведения, заведующая сектором исследования декоративно-прикладного искусства Государственного музея-заповедника «Царицыно»

Михаил Тренихин

кандидат искусствоведения, научный сотрудник Государственного музея-заповедника «Царицыно», доцент кафедры истории МГУТУ им. К. Г. Разумовского

Наталья Щетинина

кандидат искусствоведения, научный сотрудник отдела «Музей Императорского фарфорового завода» Государственного Эрмитажа

Хранители музейных предметов

Светлана Поликарпова, Государственный музей-заповедник «Царицыно»

Наталья Щетинина, Государственный Эрмитаж

Ольга Мазурина, Ликино-Дулёвский краеведческий музей

Екатерина Жильцова, Музей Дулëвского фарфорового завода

Елена Смирнова, Татьяна Чебулаева, Музей Победы

Ирина Макарова, главный хранитель, Талдомский историко-литературный музей Московской области

Фотографы

Максим Горлов, Государственный музей-заповедник «Царицыно»

Дмитрий Сироткин, Светлана Суетова, Андрей Теребенин, Государственный Эрмитаж

Владимир Мартишин, Ликино-Дулёвский краеведческий музей

Екатерина Жильцова, Музей Дулëвского фарфорового завода

Наталия Морозова, Музей Победы

Елена Пчёлкина, Талдомский историко-литературный музей Московской области

Подготовка текстов

Ольга Козырева

Онлайн-верстка

Дмитрий Понизов

Юридическое и экономическое сопровождение

Полина Высоковская, Екатерина Павлова