Урал: металл и камень

Авторское ювелирное искусство Свердловска/Екатеринбурга

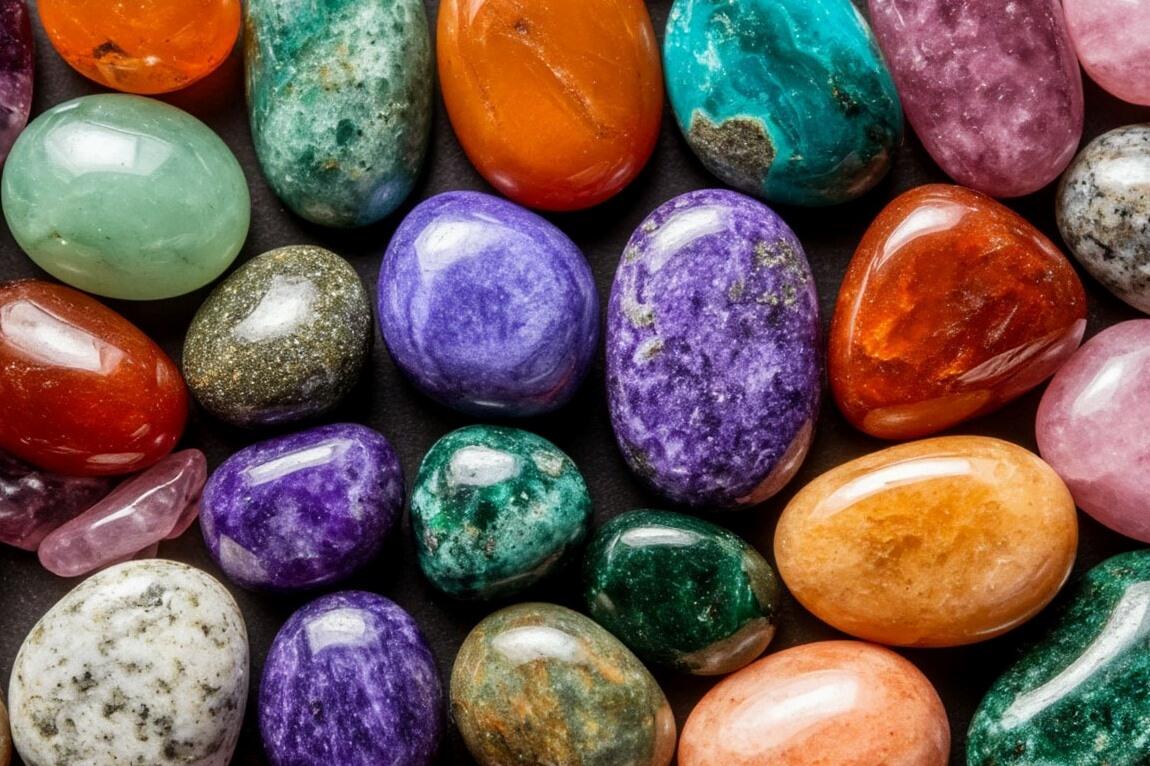

В музее-заповеднике «Царицыно» открывается выставка об уральской школе авторского ювелирного искусства второй половины XX – начала XXI века. В экспозиции – почти две сотни украшений из золота, серебра, мельхиора, нейзильбера и никеля, украшенные топазами, гранатами, дымчатым кварцем, цитринами, аквамаринами, обсидианом, бирюзой и другими камнями, найденными на самоцветной полосе Урала.

Экскурсии

О невероятных богатствах уральских гор каждый из нас знает с самого детства. Они мастерски описаны в сказах Павла Бажова, герои которых – мастера по камню, создающие из самоцветов удивительные вещи. Современные уральские художники-ювелиры работают с таким разнообразием материалов и техник, что порой цвет и фактура камня предстают в совершенно неожиданных воплощениях.

Экскурсовод покажет уникальные предметы уральских мастеров, расскажет об особенностях уральской ювелирной школы, её рождении и расцвете, а также о возможностях цветного камня в создании необычных и в тоже время узнаваемых художественных образах, будь то женское украшение или композиция для интерьера.

6+

Стоимость для одного посетителя в составе сборной группы: 280 руб.* (45 мин.)

Стоимость для одного посетителя в составе сборной группы: 370 руб.* (60 мин.)

Билет можно купить в кассе музея или онлайн. При покупке билета онлайн выберите дату по ссылке.

*Входные билеты в музей приобретаются отдельно.

Обучающимся образовательных организаций города Москвы (школы и колледжи) при посещении музеев и выставочных залов необходимо иметь при себе Социальную карту москвича или карту «Москвёнок». Право бесплатного прохода предоставляется в случае успешной верификации карты.

Информация по телефону: +7 (495) 322 44 33 (доб. 1142)

E-mail: buro@tsaritsyno-museum.ru

Экскурсия с переводом на русский жестовый язык

Ближайшая дата: 25 октября, 15:30

Музей-заповедник «Царицыно» приглашает глухих и слабослышащих посетителей на экскурсию по выставке с переводом на русский жестовый язык. Экскурсовод покажет неповторимые предметы уральских мастеров, расскажет об особенностях уральской ювелирной школы, ее рождении и расцвете, а также о возможностях цветного камня в создании необычных и в тоже время узнаваемых художественных образах, будь то женское украшение или композиция для интерьера.

Переводчик – Ирена Москвина.

Продолжительность: 90 минут.

Рекомендуемый возраст: 7+

Место встречи – у стойки администратора в подземном пространстве музея (вход – через стеклянный павильон).

Сбор группы – за 15 минут до начала экскурсии.

Участие – бесплатное, по регистрации.

Подробнее о музейных программах для глухих и слабослышащих посетителей смотрите по ссылке.

Авторские туры

19 сентября, 18:00-19:00

Экскурсия с куратором выставки Сергеем Винокуровым

Возможно ли создать каменный цветок? Вопрос, волнующий всех, кто читал сказы Павла Бажова. Уральские ювелиры дают на него вполне однозначный ответ. Выставка в «Царицыне» знакомит с особенностями уральской школы авторского ювелирного искусства второй половины XX – начала XXI века. На кураторской экскурсии состоится знакомство с основными этапами развития школы и творчеством ее основных представителей.

12+

Подробнее

Купить билет

Тайны уральских самоцветов

Ведущая в образе Хозяйки Медной горы познакомит детей с необыкновенными изделиями уральских мастеров через знаменитые «Сказы» Павла Бажова. В ходе программы ребята найдут самые разные образы из животного и растительного мира, искусно вырезанные из малахита, агата, яшмы и других даров уральских гор, разгадают загадки и поучаствуют в играх.

Рекомендуемый возраст: 7-9 лет.

Продолжительность – 45 минут.

Стоимость – 750 руб.

Группа – от 10 до 15 человек.

Место встречи – в подземном пространстве Большого дворца (вход – через стеклянный павильон), у стойки администратора экскурсий.

Билет можно приобрести по ссылке.

Согласно правилам музея, дети до 12 лет могут участвовать в детских мероприятиях только в сопровождении взрослого, в связи с этим билет на программу приобретается как на ребенка, так и на взрослого.

Справки и запись по телефону +7 (495) 322 44 33 (доб. 1141)

-

Леонид Устьянцев. Кольцо из гарнитура «Юбилейный». 1977 -

Завод № 10 треста «Русские самоцветы». Гарнитур. 1957

Начало отсчета

Выставка «Урал: металл и камень» охватывает период с 1950-х годов до наших дней, но история уральского ювелирного искусства, конечно, началась раньше. Истоки ювелирного дела на Урале связаны с активным освоением территорий в первой половине XVIII века и тесно связаны с добычей и обработкой металлов и, позднее, цветных камней. Известно, что уже 1726 году основатель Екатеринбурга Василий Татищев пригласил на Урал мастера-гранильщика из Швеции Христиана Рефа с целью обучение мастеровых обработке камня. «Этот до конца не распутанный эпизод пребывания иностранного специалиста в Екатеринбурге тем не менее положил начало камнерезной традиции Урала, – отмечает куратор выставки Сергей Винокуров. – Ювелирное же дело XVIII-XIX веков было тесно связано с открытием месторождений и обработкой драгоценных металлов и камней».

Ювелирные горы

Уральские горы – одни из самых старых на Земле. За сотни миллионов лет здесь сформировались богатейшие запасы самоцветных и поделочных цветных камней, многие из которых в России до сих пор добываются только на Урале. Именно здесь, в поселке Малышева находится единственное в России месторождение изумрудов России. На Урале добывается редко встречаемый камень – ярко-зеленый прозрачный гранат, который геологи называют демантоидом. Ну, а славу камнерезного искусства Урала и, шире, Российской империи, определили уральские яшмы, родонит и, конечно, всем знакомый малахит. Формирование уральской ювелирной школы в середине XX века на волне небывалого подъема художественной промышленности неслучайно оказалось в тесной связи с камнерезными традициями и минералогическими богатствами региона в целом.

В середине XX века Советский Союз был активным участником международных ювелирных выставок. Новое поколение мастеров было готово к экспериментам и открыто соперничало с мастерами из других стран. Важно отметить, что школы авторского ювелирного искусства почти одновременно зародились в трех российских столицах: Москве, Ленинграде и Свердловске.

Международное признание

В первые послевоенные десятилетия уральские ювелирные предприятия повторяли формы украшений начала ХХ века с небольшими вставками из самоцветов – прозрачных ограненных камней. С конца 1950-х годов свердловские художники-ювелиры принимали участие почти во всех крупных международных смотрах. К примеру, в 1961 году на показе Московского дома моделей в Париже была хорошо воспринята серия украшений с крупными вставками из яшмы, родонита и малахита. На выставке этот эпизод иллюстрирует яшмовая брошь «Кавказ» свердловчанина Леонида Устьянцева – одно из немногих известных нам сегодня украшений, вернувшихся с парижского показа.

Постепенно на протяжении 1960-х – 1970-х сформировались узнаваемые приемы и подходы уральских художников-ювелиров. Одним из них является следование за природными особенностями цветного камня или самоцветов. Примером такого подхода может служить гарнитур Михаила Лесика «Снежная королева», название которому дала щетка горного хрусталя, напоминающая кусок льда и побудившая автора к созданию специальной металлической оправы, вторящей текстуре сростков кристаллов кварца.

-

Владимир Шицалов. Флакон из серии «Аттракционы». 2000. -

Владимир Шицалов. Украшение интерьера «Идол». 2002

В ювелирном искусстве Урала последних двух десятилетий разнообразие направлений, материалов и техник так велико, что понятие «уральская школа» кажется размытым. Однако даже далекие друг от друга творческие позиции представителей этой школы по-прежнему объединяются общим признаком – мастерским использованием поделочного камня и самоцветов, их природной красоты, цвета и фактуры. В этом уральским художникам нет равных уже почти три столетия.

«Урал: металл и камень» в «Царицыне» – первая более чем за полвека выставка уральских художников-ювелиров в Москве. Несмотря на то, что в фондах многих музеев хранятся их работы, нынешнюю выставку можно считать своего рода премьерой. Впервые за большой срок в столице можно увидеть работы современных уральских авторов. Экспозиция устроена таким образом, что скучно в ней не будет никому: интерактивные и тактильные зоны помогут больше узнать о камнях и о том, что творят с ними художники, а документальный фильм, снятый специально к выставке, покажет, как работают художники прямо сейчас.

Уральская выставка продолжает серию музейных проектов, посвященных региональным ювелирным школам. Как и предыдущая выставка «Невская перспектива», новая экспозиция исследует ювелирное искусство советской эпохи и современный ювелирный дизайн.

Куратор выставки – Сергей Винокуров, кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник Екатеринбургского музея изобразительных искусств, доцент кафедры истории искусств и музееведения Уральского федерального университета

Партнер выставки – Екатеринбургский музей изобразительных искусств

Участники выставки: Музей истории камнерезного и ювелирного искусства (Екатеринбург) и частные коллекционеры

Партнеры выставки